Mi infancia la pasé casi toda en la aldea llamada Monte Grande, por la que nadie ha hecho nada y ni la nombran siquiera. Si quisieran darme placer es allí donde deberían hacer algo en mi recuerdo. Me conozco sus cerros uno por uno.

(Gabriela Mistral)

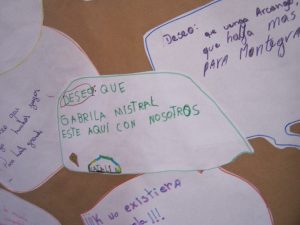

Se acercaba el segundo verano en Monte Grande, la biblioteca MonteGabriela estaba funcionando en todos sus servicios de préstamo, capacitaciones digitales, informaciones y fomento lecto-escritor. La biblioteca era visitada a diario por niños y niñas del pueblo que usaban los computadores, asistían a nuestros talleres o simplemente estaban ahí y jugaban o me ayudaban en las labores de la biblioteca. Dos niñas se encargaban de llenar y poner en su sobre de papel reciclado las fichas a cada libro nuevo y aprendieron a forrar los libros con plástico adhesivo. Eran de inmensa ayuda, yo no daba abasto atendiendo a la comunidad, además muy de vez en cuando tenía que hacerme cargo de peleas o alguien me requería para leer un poema que acababa de crear en papel o en los paneles metálicos con palabras magneto que habíamos dispuesto para que, aun aquellos que no podían escribir, inventaran sus versos.

La biblioteca contaba con mesas y sillas para sentarse a leer o trabajar, también se celebraban reuniones de grupos de la comunidad como tejedoras o padres de una escuela de casa (varias familias se juntan para educar a sus hijes, los preparan para dar exámenes libres). Teníamos buenas donaciones de libros y material para el desarrollo de oficios, tales como huerta, construcción en adobe, apicultura. Me fue muy grato poder ayudar a emprendedores a encontrar material de lectura para sus oficios.

La biblioteca contaba con mesas y sillas para sentarse a leer o trabajar, también se celebraban reuniones de grupos de la comunidad como tejedoras o padres de una escuela de casa (varias familias se juntan para educar a sus hijes, los preparan para dar exámenes libres). Teníamos buenas donaciones de libros y material para el desarrollo de oficios, tales como huerta, construcción en adobe, apicultura. Me fue muy grato poder ayudar a emprendedores a encontrar material de lectura para sus oficios.

El lugar en donde se emplazaba la Biblioteca MonteGabriela había sido una antigua escuela rural unipersonal, de paredes altas de adobe, piso de madera, añosos postigos y puertas de vidrio por las que se colaba el viento de las 5 de la tarde. Se cuenta que en ese edificio durmió Gabriela Mistral cuando visitó por última vez Monte Grande. El destino de ese edificio es tristemente aciago y en la actualidad permanece deshabitado.

Pero en el año 2012 estaba floreciente, lleno de niños y niñas jugando, conversando y leyendo. Aprovechaba cada día de hacer nuevas actividades con quienes llegaran, al principio tímidos, de a poco fueron interesándose por la escritura creativa y la poesía. Tuve la oportunidad de comprobar que, con las didácticas y el enfoque adecuados, la poesía podía ser muy atractiva para el público infantil.

día de hacer nuevas actividades con quienes llegaran, al principio tímidos, de a poco fueron interesándose por la escritura creativa y la poesía. Tuve la oportunidad de comprobar que, con las didácticas y el enfoque adecuados, la poesía podía ser muy atractiva para el público infantil.

Mi principal labor era observar al grupo, comprender sus dinámicas, sus contextos de vida, sus anhelos y recursos. Observar hasta que me fuera evidente la necesidad de expresión que debía yo despertar (con mi didáctica) para mejor provecho del grupo y de cada individualidad, para que pudieran avanzar en la expresión y a la vez tener una experiencia inolvidable esas vacaciones. Me parece que el observar debiera ser una de las principales actividades del educador; si es buen observador probablemente encontrará aquella lección “susceptible de belleza” de las que nos hablaba Mistral.

Entonces se trataba de algo muy concreto y necesario para la comunidad: vacaciones para los niños, alivio para los padres. Aunque fuera para un programa de vacaciones, yo quería encontrar un tema que fuera realmente significativo para ellos.

Una tarde vi que jugaban en el patio, que era bastante amplio, al pillarse; eran los indios contra los vaqueros. Y siempre ganaban los indios. Durante varios días los escuché hablando de que los indios eran los mejores, los del colo colo campeones y asuntos por el estilo. Me llamó la atención e indagué más. Ellos jugaban a indio y vaquero, representando el vaquero el malo de la película. Les pregunté si sabían quiénes eran los diaguitas y casi ninguno sabía, menos se imaginaban que ellos probablemente descendían, más de alguno, de aquella cultura originaria. Recordemos que recién en el año 2006 el pueblo Diaguita es reconocido oficialmente como tal en nuestro país, antes de ese año éste era considerado prácticamente extinto. En el censo del año 2017 se reconocieron 88.000 personas como pertenecientes a esta cultura.

Una tarde vi que jugaban en el patio, que era bastante amplio, al pillarse; eran los indios contra los vaqueros. Y siempre ganaban los indios. Durante varios días los escuché hablando de que los indios eran los mejores, los del colo colo campeones y asuntos por el estilo. Me llamó la atención e indagué más. Ellos jugaban a indio y vaquero, representando el vaquero el malo de la película. Les pregunté si sabían quiénes eran los diaguitas y casi ninguno sabía, menos se imaginaban que ellos probablemente descendían, más de alguno, de aquella cultura originaria. Recordemos que recién en el año 2006 el pueblo Diaguita es reconocido oficialmente como tal en nuestro país, antes de ese año éste era considerado prácticamente extinto. En el censo del año 2017 se reconocieron 88.000 personas como pertenecientes a esta cultura.

Pero en el tiempo en que viví en el Valle del Elqui no existía aun el empoderamiento que se ha ido dando en los últimos años para reconocerse indígena. Este reconocerse indígenas podía ser un factor de discriminación y marginalidad, la gente prefería ocultar sus marcas que delataran su morenidad o mestizaje. Crecí escuchando que la palabra “indio” era un insulto. Por eso me llamó tanto la atención la valoración positiva de los indios en sus juegos. Comprendí que mis estudiantes, intuitivamente, estaban buscando afirmar esa identidad indígena a través del juego (que es la forma que el niñx tiene de educarse a sí mismo) porque lo indígena no estaba presente en sus vidas como realidad de la cultura. Me pareció que podía hacerles falta conocer su historia, la historia de los que habían vivido en el Valle antes, se habían bañado y pescado en el mismo río que ellos.

Los que sobrevivieron a los españoles, a Chile y a la civilización ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo vivían en este lugar tan seco? ¿Cómo era su cultura y su forma de relacionarse? ¿De qué formas podían seguir estando entre nosotros? ¿Cuánto de diaguita permanecía en nuestro grupo? Siempre me hago preguntas antes de diseñar una determinada intervención. Trato de ponerme en el lugar de mis estudiantes, en lo que les gustaría saber y comprender de su entorno, lo que puede ser útil para poder leer el mundo a su favor. Responder estas preguntas casi siempre me da buenas ideas para mis diseños y complementa el estudio sobre el tema. Siempre hay que conversar mucho con los colegas; para hacer intervenciones en equipo se hace imprescindible saber dialogar dentro del equipo de trabajo.

Los que sobrevivieron a los españoles, a Chile y a la civilización ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo vivían en este lugar tan seco? ¿Cómo era su cultura y su forma de relacionarse? ¿De qué formas podían seguir estando entre nosotros? ¿Cuánto de diaguita permanecía en nuestro grupo? Siempre me hago preguntas antes de diseñar una determinada intervención. Trato de ponerme en el lugar de mis estudiantes, en lo que les gustaría saber y comprender de su entorno, lo que puede ser útil para poder leer el mundo a su favor. Responder estas preguntas casi siempre me da buenas ideas para mis diseños y complementa el estudio sobre el tema. Siempre hay que conversar mucho con los colegas; para hacer intervenciones en equipo se hace imprescindible saber dialogar dentro del equipo de trabajo.

Aquella vez con las compañeras concluimos que debíamos hacer dos grupos totémicos, los felinos y los saurios. Los educadores (éramos un grupo de 6 adultos) tendríamos personajes con nombres diaguitas. Un profesor alto que nos acompañaba era Yastay, el guanaco blanco mágico, un ser mítico cuyas aventuras sobreviven hasta hoy en relatos. Yo representé a PachaMama (la gran divinidad del mundo andino) y así cada educador tenía una identidad mágica diaguita. Esos personajes nos servían para crear historias y motivaciones para introducir los talleres o ejercicios de escritura. Cada niño y niña eligió su nombre diaguita. Habíamos hecho un estudio de los restos de la lengua kakan que hoy se conserva en toponimia y nombres propios. Algunos pocos vocablos como killa (luna) o amancay (corazón) se conservaron hasta nuestros días y nos dieron una idea del mundo sonoro de esta lengua. Pusimos las palabras que rastreamos en un papelógrafo y a menudo repetíamos las palabras en voz alta con todo el grupo, simplemente por sentir esos sonidos extintos resonar una vez más en esa tierra.

Aquella vez con las compañeras concluimos que debíamos hacer dos grupos totémicos, los felinos y los saurios. Los educadores (éramos un grupo de 6 adultos) tendríamos personajes con nombres diaguitas. Un profesor alto que nos acompañaba era Yastay, el guanaco blanco mágico, un ser mítico cuyas aventuras sobreviven hasta hoy en relatos. Yo representé a PachaMama (la gran divinidad del mundo andino) y así cada educador tenía una identidad mágica diaguita. Esos personajes nos servían para crear historias y motivaciones para introducir los talleres o ejercicios de escritura. Cada niño y niña eligió su nombre diaguita. Habíamos hecho un estudio de los restos de la lengua kakan que hoy se conserva en toponimia y nombres propios. Algunos pocos vocablos como killa (luna) o amancay (corazón) se conservaron hasta nuestros días y nos dieron una idea del mundo sonoro de esta lengua. Pusimos las palabras que rastreamos en un papelógrafo y a menudo repetíamos las palabras en voz alta con todo el grupo, simplemente por sentir esos sonidos extintos resonar una vez más en esa tierra.

Otro juego de escritura fue contar con un buen número de estas palabras y tener la posibilidad de combinarlas y pegarlas sobre un papel siguiendo sus ritmos y sonidos o quizás puestas al azar, pero inventando una oración o texto, el que debía ser “traducido” por el o la autora al resto del grupo.

Otro juego de escritura fue contar con un buen número de estas palabras y tener la posibilidad de combinarlas y pegarlas sobre un papel siguiendo sus ritmos y sonidos o quizás puestas al azar, pero inventando una oración o texto, el que debía ser “traducido” por el o la autora al resto del grupo.

Una serie de educadores habían caído por la biblioteca ofreciendo valiosa ayuda. Los conocía de intervenciones en Santiago y llegaron a apoyarme con las Semanas Diaguitas. Había un profesor de música. Así que una de las primeras actividades que hicimos fue hacer instrumentos musicales con cañas y piedras, teníamos además ocarinas, pitos y tambores.

Conversamos luego sobre las necesidades que había en Monte Grande. Hablaron de la necesidad de que lloviera. El agua faltaba, era preocupación principal de todo el pueblo pues sin agua nada es posible en los valles transversales. Así que en mi rol de PachaMama me vi empujada a pedir a niños, niñas y educadores que llamáramos a la lluvia. El profesor de música dirigió una improvisada orquesta donde cada uno tocaba como podía pero se escuchaba precioso, era divertido. Nuestra música y llamados se prolongaron por casi una hora.  Cuando de pronto vemos que empieza a caer agua del cielo. Suena propicio y sí que lo fue. Nunca he visto niños y niñas más felices en mi vida que aquellos montegrandinos que hicieron llover con sus ruegos y su música. Nos lanzamos al patio para reír felices bajo esa humedad que se asomaba tímida hacia el polvo despiadado de la montaña. Olía a petricor y el aire estaba lleno de electricidad. Fue muy corto, no más de 20 minutos, pero hicimos llover. Realmente hicimos llover. Fue un golpe de suerte, una magia simpática que se activó, los resultados exiguos de los bombardeos a las nubes que se estaban haciendo, no lo sé, todo junto. Lo que sí sé es que desde ese día las Semanas Diaguitas causaron furor en Monte Grande y alrededores. No había niño o niña que no quisiera ser saurio o felino y aprender más de esos indios diaguitas capaces de hacer llover con música.

Cuando de pronto vemos que empieza a caer agua del cielo. Suena propicio y sí que lo fue. Nunca he visto niños y niñas más felices en mi vida que aquellos montegrandinos que hicieron llover con sus ruegos y su música. Nos lanzamos al patio para reír felices bajo esa humedad que se asomaba tímida hacia el polvo despiadado de la montaña. Olía a petricor y el aire estaba lleno de electricidad. Fue muy corto, no más de 20 minutos, pero hicimos llover. Realmente hicimos llover. Fue un golpe de suerte, una magia simpática que se activó, los resultados exiguos de los bombardeos a las nubes que se estaban haciendo, no lo sé, todo junto. Lo que sí sé es que desde ese día las Semanas Diaguitas causaron furor en Monte Grande y alrededores. No había niño o niña que no quisiera ser saurio o felino y aprender más de esos indios diaguitas capaces de hacer llover con música.

La verdad es que recreamos como pudimos el mundo diaguita, con lo que teníamos a mano, reciclando con creatividad. Creamos tipis, unas carpas de arpilleras que pintamos con las manos y fueron sostenidas por un  armazón de cañas. Un tótem o báculo por grupo, cinchas para la cabeza con motivos diaguitas hechos con timbres de papa y pintura textil. Y armas. Los chicos se hicieron arcos y flechas, aunque no estábamos seguros si hubiesen sido usados por los diaguitas, ellos tenían tantas ganas de tirar sus flechas hechas a base de cañas, que lo permitimos. Sostuvimos una pequeña discusión en el grupo de educadores sobre la idoneidad de permitirles las armas, pero finalmente no tuvimos corazón para negarlas, ya que de hecho, aunque no hubieran sido flechas, de algún modo debían los diaguitas haber cazado guanacos.

armazón de cañas. Un tótem o báculo por grupo, cinchas para la cabeza con motivos diaguitas hechos con timbres de papa y pintura textil. Y armas. Los chicos se hicieron arcos y flechas, aunque no estábamos seguros si hubiesen sido usados por los diaguitas, ellos tenían tantas ganas de tirar sus flechas hechas a base de cañas, que lo permitimos. Sostuvimos una pequeña discusión en el grupo de educadores sobre la idoneidad de permitirles las armas, pero finalmente no tuvimos corazón para negarlas, ya que de hecho, aunque no hubieran sido flechas, de algún modo debían los diaguitas haber cazado guanacos.

Tuvimos un taller de alfarería, incluso los cacharros fueron quemados en un tambor y luego adornados con motivos diaguitas, que son patrones que imitan las ondas del río.

Una actividad central fue recolectar vainas de algarrobo, sacar las semillas, secarlas al sol un rato y luego molerlas en una piedra de moler antigua que nos habíamos conseguido, una auténtica. Debíamos moler las semillas de algarrobo hasta formar una harina fina, no más de una taza logramos reunir. Con esa harina, con agua caliente y un poco de sal y aceite hicimos una churrasca, una especie de tortilla, la que pusimos en las brasas de los cacharros logrando un pancito de lo más monono. Fue un esfuerzo inmenso, todos ayudaron a moler, habían recolectado vainas de algarrobo por varios días. Algo parecido hacían los diaguitas de ese mismo árbol, probablemente, o al menos nos gustaba imaginar que había sido así.

Una actividad central fue recolectar vainas de algarrobo, sacar las semillas, secarlas al sol un rato y luego molerlas en una piedra de moler antigua que nos habíamos conseguido, una auténtica. Debíamos moler las semillas de algarrobo hasta formar una harina fina, no más de una taza logramos reunir. Con esa harina, con agua caliente y un poco de sal y aceite hicimos una churrasca, una especie de tortilla, la que pusimos en las brasas de los cacharros logrando un pancito de lo más monono. Fue un esfuerzo inmenso, todos ayudaron a moler, habían recolectado vainas de algarrobo por varios días. Algo parecido hacían los diaguitas de ese mismo árbol, probablemente, o al menos nos gustaba imaginar que había sido así.

Luego repartimos la churrasca original, como le pusimos a nuestro invento, y cada quien recibió una miguita, nadie más ni nadie menos, cuidamos de repartir lo que teníamos en forma equitativa, como leímos que hacían los diaguitas. Cada día la palabra “indio” iba avanzando en ser reemplazada por “indígena” o “diaguita”. Conforme pasaban los días ese grupo de niños y niñas montegrandinos se iban empoderando en sus roles, que eran de juego, pero que les enseñaba a ser orgullosos del lugar en el que estábamos, gracias a los antiguos habitantes que habían logrado la hazaña de sobrevivir con lo que tenían a su alrededor.

Luego repartimos la churrasca original, como le pusimos a nuestro invento, y cada quien recibió una miguita, nadie más ni nadie menos, cuidamos de repartir lo que teníamos en forma equitativa, como leímos que hacían los diaguitas. Cada día la palabra “indio” iba avanzando en ser reemplazada por “indígena” o “diaguita”. Conforme pasaban los días ese grupo de niños y niñas montegrandinos se iban empoderando en sus roles, que eran de juego, pero que les enseñaba a ser orgullosos del lugar en el que estábamos, gracias a los antiguos habitantes que habían logrado la hazaña de sobrevivir con lo que tenían a su alrededor.

También organizamos un paseo a un árbol endémico llamado chañar. Queríamos reconocerlo y recoger algunos frutos de muestra. Antiguamente el Valle estaba lleno de chañares que daban frutos de los que se alimentaban los diaguitas; antes del algarrobo fue el chañar. Y ahora apenas quedaban, nosotros tuvimos que caminar por la carretera unos diez minutos hasta llegar a un fundo. Nos dieron permiso para entrar con los niñes a conocer aquel único chañar. Los frutos estaban tirados en el suelo, secándose al sol. Saludamos al árbol y le pedimos permiso para tomar lo que estaba tirado. Recogimos lo más que pudimos y le dimos las gracias al árbol. Camino de vuelta a la biblioteca varios niños y niñas se atrevieron a probar el fruto del chañar, con un sabor levemente dulce y su consistencia áspera, parecida a la lúcuma, nos dimos cuenta que ellos también conocían el sabor dulce.

También organizamos un paseo a un árbol endémico llamado chañar. Queríamos reconocerlo y recoger algunos frutos de muestra. Antiguamente el Valle estaba lleno de chañares que daban frutos de los que se alimentaban los diaguitas; antes del algarrobo fue el chañar. Y ahora apenas quedaban, nosotros tuvimos que caminar por la carretera unos diez minutos hasta llegar a un fundo. Nos dieron permiso para entrar con los niñes a conocer aquel único chañar. Los frutos estaban tirados en el suelo, secándose al sol. Saludamos al árbol y le pedimos permiso para tomar lo que estaba tirado. Recogimos lo más que pudimos y le dimos las gracias al árbol. Camino de vuelta a la biblioteca varios niños y niñas se atrevieron a probar el fruto del chañar, con un sabor levemente dulce y su consistencia áspera, parecida a la lúcuma, nos dimos cuenta que ellos también conocían el sabor dulce.

Otro día caminamos con nuestros tótems y nuestros cuadernos a la piedra del guanaco en Cochiguaz. Queríamos observar los petroglifos para dibujarlos en los cuadernos o con un trozo de carbón en piedras que se hallaran camino al río. Conversamos de la utilidad de esa roca ¿Para qué les servía la roca? Era para avisar que ahí había guanacos, quizás. Era para hacer una magia para poder cazarlos. Los dibujaban para contarlos. Cada quien tenía su hipótesis, elucubrábamos siguiendo las huellas que nos dejaron. Yo quería que ellos inventaran la historia, porque significaba apropiarse de ese espacio, de esa obra heredada de los antiguos habitantes del lugar en que nos encontrábamos, espacio al que entramos por un permiso especial, ya que en la actualidad se encuentra en un camping y sitio de eventos.

Otro día caminamos con nuestros tótems y nuestros cuadernos a la piedra del guanaco en Cochiguaz. Queríamos observar los petroglifos para dibujarlos en los cuadernos o con un trozo de carbón en piedras que se hallaran camino al río. Conversamos de la utilidad de esa roca ¿Para qué les servía la roca? Era para avisar que ahí había guanacos, quizás. Era para hacer una magia para poder cazarlos. Los dibujaban para contarlos. Cada quien tenía su hipótesis, elucubrábamos siguiendo las huellas que nos dejaron. Yo quería que ellos inventaran la historia, porque significaba apropiarse de ese espacio, de esa obra heredada de los antiguos habitantes del lugar en que nos encontrábamos, espacio al que entramos por un permiso especial, ya que en la actualidad se encuentra en un camping y sitio de eventos.

La piedra del Guanaco es un lugar especial que se encuentra a la entrada de un valle. Contiene petroglifos de la cultura diaguita, moche e inca. Principalmente guanacos, serpientes y unos bien raros que no logramos descifrar pero que dieron lugar a especulaciones sobre alienígenas o motivos de juegos de computador.

La piedra del Guanaco es un lugar especial que se encuentra a la entrada de un valle. Contiene petroglifos de la cultura diaguita, moche e inca. Principalmente guanacos, serpientes y unos bien raros que no logramos descifrar pero que dieron lugar a especulaciones sobre alienígenas o motivos de juegos de computador.

Esta gran roca, un lienzo del arte precolombino, está situada frente a una cadena de cerros. Subiendo por ellos, con suerte, se avistan diversos animales como vizcachas y cóndores, desde ahí se ve todo el vallecito del Cochiguaz que tiene la forma de un útero y la roca está a la entrada de ese útero. Justo a la entrada, sin duda está en una posición estratégica. Desde la altura es posible ver lo significativa que es la piedra para comprender el ciclo de la vida para los originarios. Uno se puede imaginar la abundancia del valle con pastizales y guanacos, con vegas naturales y agua pura llena de truchas. Por miles de años convivieron en paz y abundancia, los antecesores de esos niños y niñas.

Lamentablemente para ellos esa cultura ancestral está vedada, debido a que el Valle de Elqui ha sufrido una gentrificación macabra y las personas oriundas han sido relegadas a poblaciones alejadas del río y de la vegetación, segregados en el cerro, en el alto como le dicen. Todo el verde se encuentra dentro de los condominios y la otrora fértil tierra de huertos de la Mistral se ha transformado en los jardines del gigante egoísta gaseados por los pesticidas tóxicos del monocultivo de la uva.

Las semanas se fueron demasiado rápido para todo lo que nos hubiera gustado hacer. Queríamos practicar con ellos el principio pedagógico mistraliano de aprender en el “aula de Dios” y desde la experiencia y el juego. Lo logramos… pero ¿por qué será que las horas felices siempre parecen insuficientes?

Las semanas se fueron demasiado rápido para todo lo que nos hubiera gustado hacer. Queríamos practicar con ellos el principio pedagógico mistraliano de aprender en el “aula de Dios” y desde la experiencia y el juego. Lo logramos… pero ¿por qué será que las horas felices siempre parecen insuficientes?

A menudo recordaba que ellos eran los herederos de Gabriela Mistral, quien escribió expresamente que si alguien quisiera hacer algo a su favor que lo hiciera por los niños de Monte Grande. Ese título prometedor de los montegrandinos muchas veces quedó solo en una promesa. Las ayudas comprometidas se limitaban a onces con tortas y algún regalo por parte de los franciscanos, siempre mediadas por fotos oficiales y discursos vacíos. Pero de su futuro o su pasado nadie se preocupaba y el presente en aquel valle hermoso estaba siendo (y sigue estando) amenazado por la sequía y el veneno de las parras.

Las semanas diaguitas pasaron y también pasó el tiempo de mi trabajo en la Biblioteca MonteGabriela. Tiempo mistraliano en que hice todo lo posible para quedarme y seguir con la labor de Educación Poética que hacía con niños y niñas de Monte Grande.

Las semanas diaguitas pasaron y también pasó el tiempo de mi trabajo en la Biblioteca MonteGabriela. Tiempo mistraliano en que hice todo lo posible para quedarme y seguir con la labor de Educación Poética que hacía con niños y niñas de Monte Grande.

No se pudo, el trabajo social de territorio es inestable y dependiente de los vaivenes políticos, lo que es contradictorio con la naturaleza misma del trabajo social. Nunca podré recuperarme de haber tenido que abandonar mi puesto en el cerro junto a los herederos. Sé que les aporté con mi trabajo, mientras duró, pero igual me siento en deuda con ellos. Por todo lo que aprendí, de la didáctica situada en general y de Educación Poética en particular. Vaya para el pueblo de Monte Grande mi agradecimiento eterno por su amorosa acogida y cada una de sus lecciones de humilde dignidad, las que llevaré por siempre en mi corazón.

Para cerrar quiero recalcar que entiendo a la Educación Poética como una didáctica situada en oposición a una didáctica centrada en el desarrollo de habilidades (que es la didáctica predominante en Chile). No es que la didáctica situada no se ocupe de las habilidades, que sí se logran, sino que nos enfocamos en generar, desde el contexto del grupo, la necesidad de expresión que hará que niños y niñas usen e integren significativamente las habilidades del lenguaje que deben desarrollar. De este modo, parece que nadie está aprendiendo o enseñando sino jugando (¡pasándola bien!) y sabemos por la neurociencia cognitiva que aquello que aprendemos gozando jamás nunca se nos olvida.

Alejandra del Río Lohan

Santiago, noviembre 2021